はじめに

近年、XをはじめとするSNSプラットフォーム上で、「自分は明確な違反をした覚えがないのに、アカウントが突然凍結された/機能制限された」というユーザーの声が相次いでいます。利用者にとっては突然のコミュニケーション手段の遮断であり、プラットフォーム側にとっても透明性や運用体制が問われる問題となっています。本稿では、こうしたアカウント凍結の現象をグローバルな視点から整理し、「何が起きているのか」「なぜ起きるのか」「その社会的インパクトは何か」を考察します。

背景:凍結の仕組みと規模

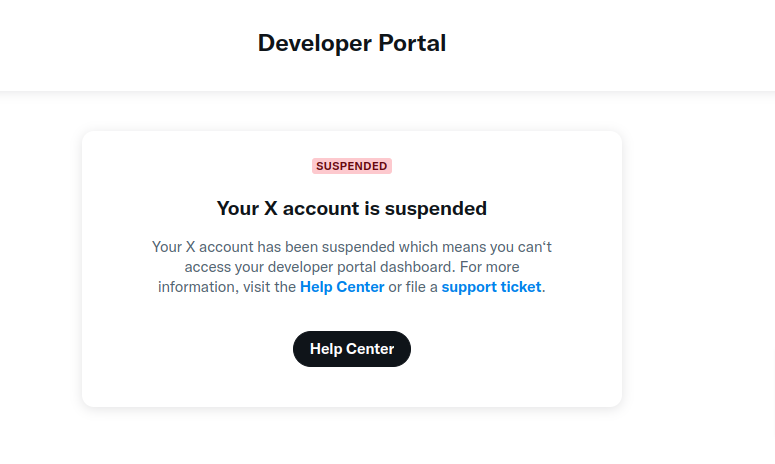

- スパム行為や偽アカウントであると判断された場合。

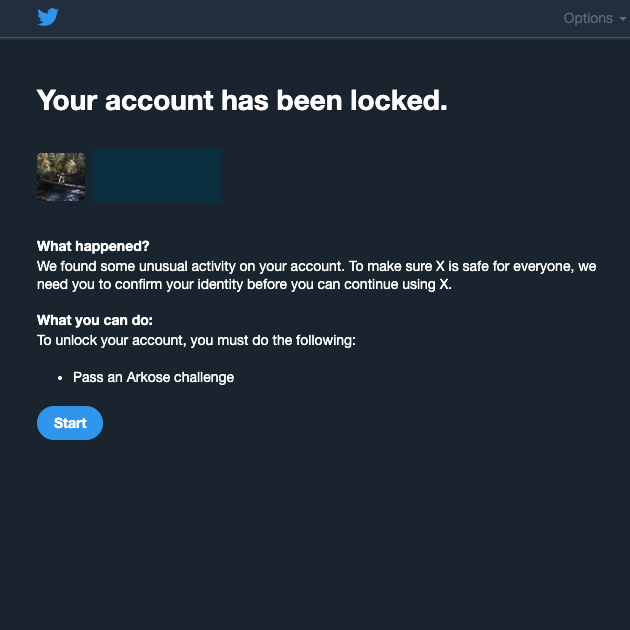

- アカウントのセキュリティ(ハッキング・不正アクセス)リスクがあると判断された場合。

- 他者への虐待的発言やなりすまし、違反行為が報告された場合。

Xの公式ヘルプセンターによれば、アカウントが凍結される理由は以上のようです。

また、規模面でも「凍結」は増加傾向にあることが報じられています。例えば、2024年9月には、Xが過去一定期間に「約530万件」のアカウントを停止したと報じられています。

こうした数字を見ると、単なる例外ではなく、プラットフォーム運営の中でアカウント凍結が“あり得るもの”となってきていることが伺えます。

なぜ「突如」凍結されるのか

凍結の理由が明記されない、あるいはユーザーに説明されないケースも多く報告されており、以下のような疑問点が浮かびます。

・説明不足と透明性の欠如

多くのユーザーは「どの投稿が、どのポリシーに違反したのか」という説明を受けていないと述べています。例えば、Wikipediaの “Twitter suspensions” の項目でも、「ユーザーにはどのツイートが原因か告げられず、理由が不明のまま復旧できないことがある」と記されています。

この「説明なし凍結」が“突然”“予告なし”と感じさせる要因です。

・検知・アルゴリズム化の影響

プラットフォーム側ではスパム、なりすまし、異常なフォロー/フォロワー行動などを自動検知するアルゴリズムを用いており、誤検知や過剰検知の可能性が指摘されています。

たとえば、リアルタイムで検知・対応しなければならないため、人の手によるチェックが十分でないケースも想定されます。

・政策・地域制約との関係

国家からの要請や法制度の影響で、特定地域・特定アカウントの凍結・一時停止が行われることも明らかになっています。例えば、インドでは政府の要請によりXが一部アカウントや投稿を「保留」したと報じられています。

このように、プラットフォーム・国家・ユーザーの三者が交錯する中で、凍結判断が“突如”行われる構図が見えてきます。

社会的・倫理的影響

このような凍結の多発・説明不十分な運用には、以下のような社会的・倫理的な課題があります。

表現の自由 vs プラットフォームの責任

SNS上では、ユーザーが意見・情報を発信する「表現の自由」が重要視される一方で、プラットフォーム運営者には「安全な環境を守る責任」があります。このバランスが難しいのが現実です。

説明のなく凍結されることが「検閲」に近い感覚をユーザーに与えれば、信頼を損なう可能性があります。

エコシステムとしての信頼性

アカウント停止・凍結が頻繁に起こると、ユーザーは「いつ・なぜアカウントが止まるか分からない」という不安を抱えるようになります。これは、プラットフォームの信頼性・透明性にとってマイナスです。

また、ビジネス用途(ブランド・発信者・インフルエンサーなど)でXを活用していたユーザーにとっては、突然の凍結=機会損失・信用失墜にもつながりかねません。

地政学的・制度的影響

国家からプラットフォームへの圧力・要請が、アカウント凍結・コンテンツの保留といった形で現れており、これは「デジタル空間の国家規制化」という観点でも注目です。先に触れた研究でも、特定地域のアカウントが“投稿数は変わらなくともリーチ・フォロワー増が著しく減る”という分析があります。

つまり、ユーザー発信が「見えなくされる=実質的に抑制される」メカニズムが、ものすごくシンプルに起きている可能性があります。

見えてくる傾向と考えられる仮説

以上を踏まて、私見として「なぜ突如凍結が多発しているか」の仮説を整理します。

- 自動検知・AI運用の拡大

人手を介さずスコアリング・判定を行う仕組みが強化されたことで、ユーザーが意図せず「基準」に触れてしまうケースが増えている可能性があります。 - マネタイズ・利用モデルの変化

Xでは有料機能(プレミアム/サブスクリプション)を強化する中で、スパム・ボット・なりすましによる乱用リスクが高まり、それを封じるための強化策として凍結が多用されているのではないか、という指摘もあります。 - 国家/地域からの規制圧力の増大

特定国の法的要求、世論、制度的圧力がプラットフォーム運営に直接的に作用し、「急な凍結・保留」が制度的措置として機能している可能性があります。 - ユーザー側の“予防行動”の不足

多くのユーザーは「いつでも安全に使える」と思っているが、フォロー数・リプライ数・投稿頻度・ツール連携などの「リスク要因」を自覚していないケースが多いようです。そのため、突然凍結された時に「なぜ?」と戸惑うという構図が生まれています。

ユーザーとしてできる対策

突如の凍結被害を完全に避けることは難しいものの、被害を軽減するために以下のような対策が考えられます。

- 二段階認証・メール・電話番号登録などセキュリティ設定をしっかり行う。

- フォロー/フォロワー数の急激な変動、大量リプライ・引用リツイートの発生など“異常な挙動”に気をつける。

- 利用規約(Xルール)を定期的に確認し、自身の投稿・言動が“曖昧な基準”に触れていないか意識する。

- 重要な発信の場合は、複数のプラットフォームに拠点をもつ、バックアップ媒体を用意しておく。

- 凍結された場合に備えて、アカウント復旧手続き(異議申し立てフォーム等)を調べておく。

結論

「アカウントが突如凍結される」という現象は、もはや一部の“例外”ではなく、SNS運営の現実的なリスクとなっています。プラットフォーム運営側には、ますます透明性の向上と説明責任が求められており、ユーザー側にも「いつでも安心して発信できる訳ではない」という認識が必要です。

今後、SNSが私たち社会・文化・ビジネスに与える影響を考える上で、こうした「凍結・停止」のメカニズムを理解することは、言論の自由・情報の流通・個人の発信力という観点から非常に重要です。

参考文献

- “About suspended accounts” – X Help Center.

- “X says it suspended over 5 M accounts in first transparency…” – Yahoo News, Sep 25 2024.

- “Journalists who wrote about owner Elon Musk suspended…” – PBS NewsHour, Dec 16 2022.

- Çetinkaya, Y. M. & Elmas, T. “State & Geopolitical Censorship on Twitter (X): Detection & Impact Analysis of Withheld Content”, arXiv, Aug 18 2025.

- “Censorship of Twitter” – Wikipedia.

コメント